元瓷足底通常不上釉,处于裸露状态,因此,它是瓷器上最能吐露信息的窗口 。

文章插图

元瓷足底一般为平底,或浅窝底,旋削成型(但个别也有挖削成型的),通常为裸态;有的上有护胎釉,有的连护胎釉也不上 。即使上护胎釉,也极为稀薄,连釉的颜色也看不出来 。宋、清两代瓷器的足底多是有釉的,宋代有的瓷器内外上下通体一色釉面 。明代早期沿用元代习惯,一些大件瓷器的底部也不上釉,但后来多上釉了 。元代瓷器的足底为何不上釉?这一直是人们探讨的问题 。

有人认为是因为蒙古人习惯于把器物放在地上,器底是否上釉无所谓 。这显然不符合实际 。因为那些精致的瓷器并不是普通老百姓能享用的,只有王公贵族,达官富商们才有可能使用 。他们并不席地而坐,而是坐在精美的地毯上的 。有人认为是因为元瓷通常又大又重,足底上釉很不方便,在可上可不上时就不上了 。我认为后一种说法比较贴切 。因为足底上釉要增加几道工序,稍不留神会损坏画面 。在元代统治阶级并不刻意要求时,窑主们乐得省些力气而不上釉了 。在这种情况下,足底也不必追求光洁,可以一刀旋削完事 。而且,元代景德镇瓷窑的窑主与窑工不乏从北方磁州窑南下的 。磁州窑就习惯于底部不上釉 。

元代瓷盘的足底虽然也不上釉,但修削得十分干净、平整 。即使有螺旋状切削痕和放射状跳刀痕存在,其印痕也很浅 。而瓶、罐类则不然,大多修削潦草,有的竟连修削时在已经修削过的底面上溅粘的瓷土也不掸扫干净 。主要原因在于垫烧面的不同 。瓶、罐类是足圈端垫烧的,而瓷盘除了特别受到重视而修削细致这一点外,它是足圈端与盘底同时垫烧的 。这也是瓷盘底部绝对不会出现釉斑的原因 。

元瓷底部常见火石红斑、芝麻斑点、螺旋状切削痕和放射状跳刀痕;除了瓷盘,多见釉斑 。

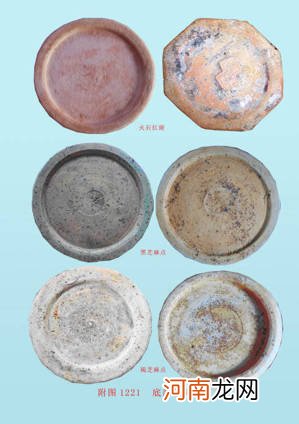

火石红斑和芝麻斑点见附图1221 。上图为火石红斑,中图为黑色芝麻点,

下图除了有黑色芝麻点,还含有褐色芝麻点 。在元瓷上,这些色斑出现的几率很高 。有的瓷器不仅有一种色斑,可以有两种甚至三种色斑共同存在 。

文章插图

相对而言,黑色芝麻点出现率较高,褐色芝麻点出现率较低 。火石红斑出现的原因一般认为与胎泥中含的氧化铁有关 。但它不一定是唯一的因素 。有的火石红斑可能是护胎汁或垫饼形成的,有的甚至是出土地层里的沁痕 。出现芝麻点的原因尚不清楚,有可能是薪火的某种污染 。

文章插图

螺旋状切削痕和放射状跳刀痕见附图1222 。其中b、e、f三底的螺旋状切削痕和放射状跳刀痕都很明显,a、c、d三底的螺旋状切削痕明显而跳刀痕不明显 。这些痕迹是瓷工在修胎底时留下的 。从图可以看出 。瓷工削底是从外缘向底心推进的,止于底心,一刀完成 。由于转台转速较慢,吃刀量大,转动不够平稳,因此造成特别明显的螺旋状切削痕迹和深浅不一的切痕轨道 。放射状跳刀痕是由于转台或削底刀的上下跳动造成的,它常常呈筋状凸起 。

文章插图

从图可以看出,当时的制瓷设备比较粗陋,但瓷工技术熟练,修底追求效率而不讲究细致 。虽然在别朝瓷器的底部,可见切削痕迹的也有,但如元瓷这样明显几乎是绝无仅有 。有的底部修削痕迹呈现出十分美丽的图案,见下图 。从图可以看到,螺旋花纹的初始部分粘结着后续部分切削时溅附上的瓷土,而下图可以看到修削时器底表面出现的破碎斑痕,即所谓失泥现象 。

- 清代瓷画人物特点粗析 雍正瓷器人物绘画特点及图片

- 宣德釉里红瓷器底足的特点

- 康熙时期是五彩的最高峰 五彩瓷器是从哪个年代出现的

- 陶器和瓷器的区别有哪些

- 唐三彩饱经风霜的工艺探索 唐代瓷器介绍及代表作品

- 宋代五大名窑瓷器的特点及鉴定 宋代官窑有哪几种及特征

- 汝窑瓷器特点及传统标准

- 汝窑瓷器拍出2亿天价 汝窑瓷器价格上亿

- 日本瓷器分类和辨别

- 起拍150万的乾隆粉彩 清代粉彩瓷器拍卖纪录