据王乐透露 , 独立飞凡汽车也属无奈之举 。R汽车在没独立之前 , 整体开销花费已经超出了荣威品牌所能承受的范围 , 单单营销投入在2021年就高达15亿元 , 但这也未换来实际的产出效益 。

根据乘联会数据 , 2021年MARVEL R卖出了7865辆 , 并不理想 , 而顶着“同级别唯一620公里超长续航、15分钟充电200公里”旗舰头衔的ER6 , 销量也才一万出头 。

R汽车的业绩将会拖累上汽乘用车的各项评估 , 更名为飞凡汽车独立 , 可将财务损失控制在一定承受的范围内 。而独立后引入外部资本 , 会给飞凡汽车带来一定的想象空间 。

智己与飞凡 , 两个品牌虽然保持了独立性 , 但在资源上缺乏协同 。

这一“内卷”率先体现在人才招聘上 。据车市物语获悉 , 整体“人才池”不足 , 会迫使一些车企与员工签署竞业协议 , 当人才留不住了 , 公司会启动竞业限制 , 目的是不让竞争对手有机会得到他们 。而在上汽集团的竞业协议名单内 , 智己汽车居然赫然在列 。

一位离职的飞凡员工就曾表达过自己的不满 , “智己用的方案 , 我们就不用了 , 或者智己已经做了 , 我们要做得更好 , 就连供应商 , 也是精力更多在智己上 , 上汽乘用车项目要让路 。”

而在自动驾驶数据这一关键资源上 , 智己与飞凡不是抱团合力将数据越滚越多 , 而是属于“各自为政” 。据吴冰称 , “R7的智驾完全是上汽技术中心智驾团队进行共创 , 而智己更多是与Momenta合作 。”不过在吴冰看来 , 这也是两个品牌的区隔点 。

文章插图

飞凡R7

“车企推多个高端品牌能否成功 , 取决于自身发展战略及实力等理性决策 , 否则推出再多的新品牌也没用 , 效果可能还不如始终专注一个品牌 。”周平称 。

#02

从“回归一个品牌”到“裂变”

如果多品牌战略在产品定位、技术支撑、品牌文化未有明显的差异性 , 那各品牌之间便可能出现内耗 , 这一教训在燃油车时代屡见不鲜 。

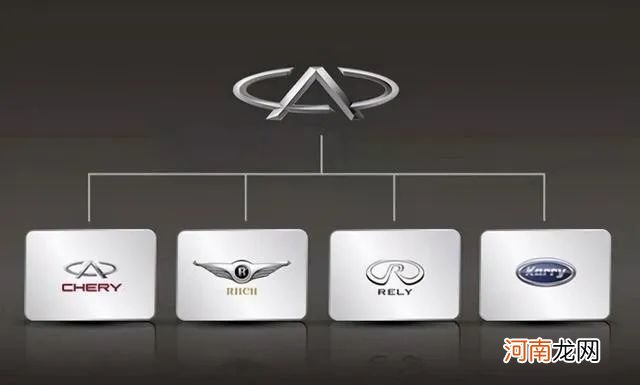

最早开始奠定“多生孩子好打架”想法的是尹同跃 。奇瑞汽车早年推出过开瑞、奇瑞、威麟和瑞麒;随后 , 吉利的全球鹰、帝豪、上海英伦三大子品牌相继出现;即便是技术实力明显逊色的众泰汽车 , 也曾接连孵化出汉腾、君马等品牌 。

文章插图

其缘由不只是企业要盘活自己多个基地、激活自己旗下的各个团队 , 还有个大背景是 , 当时中国汽车市场(燃油车)处在高速增长的时期 , 新增的消费需求 , 需要用不同的品牌去满足 , 同时承载中国汽车厂商冲击高端的梦想 。

但两三年后 , 奇瑞和吉利均发现 , 由于分散了太多精力和资源 , 无论在整体销量 , 还是集团盈利方面 , 两者都出现较为明显的下滑 。

尹同跃在反思奇瑞多品牌战略失误的时候 , 承认“不够冷静 , 犯了贪大求全、急于求成的错误 , 过于追求速度和销量了” 。

只不过相比奇瑞 , 吉利更幸运 , 其通过“蛇吞象”壮大自己 , 并在这种四向出击中 , 通过试错找到了比较合适的路线 。

- 老百姓的聪明之选!从11万多降至7.19万起,懂车的都得买它了

- 不再是世界车,福特全新蒙迪欧开启预售,它要是台BBA会卖多少?

- 小奶猫高处摔下内伤表现

- 仓鼠多少度会伪冬眠

- 乌龟和螃蟹能一起养吗

- 金丝熊能两只一起养吗

- 两只猫闹着玩与真打架区别

- 仓鼠晚上吵死了怎么让他安静

- 新一代蒙迪欧超强实力开启重磅预售 15.98万元起 多重福利心动来袭

- 代餐是什么意思网络用语