文章插图

图①

文章插图

图②

文章插图

图③

今年8月4日是七夕,与立秋正是前后脚 。七夕是传说中牛郎织女相会的日子,也是古代女子乞求智巧的节日 。2006年,七夕节被列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录 。从古至今,七夕承载着中国人的美好愿望和精神气质,在与七夕有关的古代器物中,我们更能感受到这个传统节日的浪漫与温馨 。

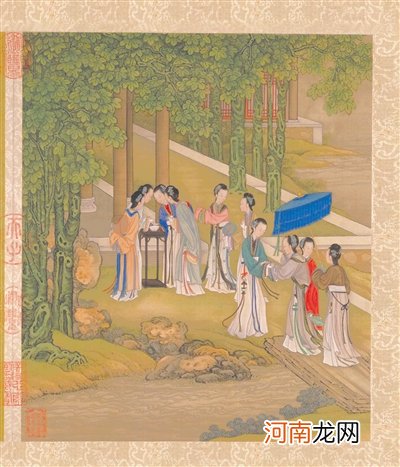

【金风玉露时乞巧望秋月】桐荫乞巧

清代《月曼清游图》册为陈枚所绘,绢本,设色,共12开,每开纵37厘米,横31.8厘米,现藏于故宫博物院 。其中的七月景“桐荫乞巧”(图①,故宫博物院供图)描绘了七月初七京中仕女乞巧的场面 。图中的楼台房室建筑采用焦点透视法绘成,在有限的画面上扩展出无限的空间 。

七夕之夜,仕女们以碗装水置于庭院,然后将一束针散放其中,人们争相观看在水中呈现的图案 。据说图案的形状越好看,放针者的手就越灵 。投针验巧是七夕穿针乞巧风俗的变体,源于穿针,又不同于穿针,是明清两代盛行的七夕节俗 。

鹊桥仙渡

清代粉彩“鹊桥仙渡”人物图盘(图②,北京艺术博物馆供图),现藏于北京艺术博物馆 。此盘口径14.4厘米,底径9厘米,高2.9厘米 。造型为敞口,浅弧腹,圈足 。采用拉坯成型工艺,形制规整,装饰极为讲究 。不仅口沿涂金,其内外壁还采用了清中期十分流行的“粉彩轧道”工艺,即在天蓝釉地上先剔划出浅浅的卷草纹,然后再在其上饰以粉彩花卉纹与朵云纹 。盘内底置描金圆形开光,开光内以粉彩绘人物故事图:画中一青年男子坐于牛背上,正与左方的女子互述衷肠 。背景衬托着祥云、星辰与鹊鸟 。外底施白釉,中心书红彩“鹊桥仙渡”四字双行双方栏楷书款 。

北京艺术博物馆研究馆员杨俊艳介绍,此盘无论是装饰工艺还是题材内容,均与清代文献记载相吻合,从而为人们了解清代七夕节令用瓷的图案形式提供了珍贵实物资料 。

长毋相忘

按照民间传说,七夕表达的是“不离不弃”“白头偕老”的情感 。2011年从江苏盱眙大云山江都王陵十二号墓出土的“长毋相忘”银带钩(图③,南京博物院供图),就是一件“爱的信物” 。

南京博物院研究员陈刚介绍,古代的衣袍没有纽扣,只能用束带从腰部系住衣袍,这件带钩出土于墓主人腰部位置,可以证明用来系连束带的两端 。

此带钩银质,为常见的琵琶形钩体,模铸,形体精小,整器长3.7厘米、高1.8厘米 。银带钩以中剖线为轴,自钩首龙耳下开始两侧错饰云气纹,钮面亦做同心圆的错银纹样 。此带钩的精妙之处在于:既能沿中轴对半将一钩分为大小均等的二钩,也可以利用钩首、尾两端处突出的铆钉符合成一钩 。在可分合的钩身内面,铸有“长毋相忘”四字吉愿语,一侧钩身为阳文,另一侧钩身为阴文,两钩扣合文字便隐匿不见 。又因两钩合并成一钩使用时,将钩钮扣入革带的细槽内卡紧,整器便密不可分了 。这更令银带钩含有一层“不分离”的寓意 。

(综合本报采访人员王珏、施芳、姚雪青报道)

《 人民日报 》( 2022年08月05日14 版)