21世纪经济报道采访人员骆轶琪 广州报道

自2020年开始,受新冠肺炎疫情影响,互联网从业者刘量陆续缩减了在印度的业务发展进程,直到中资互联网软件进一步遭到当地封禁,他最终彻底退出 。

在印度,他同时是手机线上渠道商并逐步拓展到线下渠道,随着全面退出,他也停止了在本地的业务经营 。

刘量是这些年受当地政府影响,被迫离开印度市场的案例之一 。而更备受关注的,是近期小米、OPPO和vivo陆续遭遇来自印度官方的查税风波,并随后分别被指存在高达几十亿元人民币的逃税,有的厂商已有部分资金被冻结,有的被提出要追缴税款 。

近日,荣耀终端CEO赵明受访时表示,在印度的团队已撤出,不过在印度有合作伙伴并已启动相关业务,将会采取稳妥的方式在当地发展 。这令中资厂商在印度的营商环境问题再度成为热议焦点 。

只是从客观条件看,印度终究是一个“迷人”的市场:这里有着庞大的人口红利尚在成长,换机潮依然持续,手机消费客单价也在抬升——这些条件对于手机行业来说,具有很高吸引力 。

文章插图

当然,印度的营商环境一直都有待提升 。多名在印度有过业务发展的供应链人士都向采访人员指出,自从在印度开展业务开始,税收问题一直都困扰着他们的经营,需要时时应变 。

查税现象也曾出现于其他海外厂商如三星等企业 。只是近期动态,显得对中资厂商现阶段的核查相对密集且严厉 。

面对这个让人“又爱又恨”的存在,可以确定的是,已有前期庞大投入的大厂要彻底撤出印度市场并不现实,更何况在当地已经构建起相对强大的中国手机产业生态;但当务之急或许是积极跟随在本地的一系列政策和相关发展策略,协商中成长 。

印度牵引

对于任何产业来说,在一个市场发展进入稳定成熟期后,进入其他新兴市场不断扩张,是一个永恒的定律 。

印度就是具备这些特征的目的地之一 。

2016年前后,包括刘量在内的诸多手机产业生态圈,陆续在包括小米等终端大厂的牵引作用下,来到印度本地建厂 。当然,这也与当地为推动“印度制造”而提高进口产品关税有关 。

一时之间,大小诺伊达两地成为中资手机硬件供应链企业的高度生态聚合区,来自中国的终端大厂逐渐在这种趋势下站住脚跟 。

据调研机构Counterpoint统计,相比2015年第四季度,2016年第四季度中国手机品牌在印度的市场份额从14%大幅跃升到了45% 。相比之下,同期内印度本土品牌的份额从54%下滑到了20% 。

文章插图

至今,在当地前五大品牌中,仅三星一家来自韩国 。中资手机厂商的占比至少达75% 。

Counterpoint高级分析师Prachir Singh向21世纪经济报道采访人员分析,印度本土品牌无法与中国品牌正面竞争,因为规模效益让中国品牌在定价和产品规格配置方面有积极优势 。

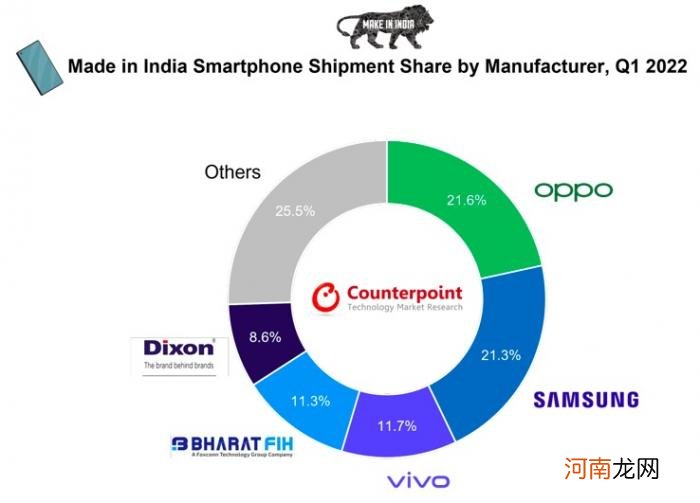

在当地市场规模和政策两方面驱动下,近些年来,在印度站稳脚跟的头部国产大厂也持续扩大了本地建厂动作 。据前述机构统计,截至2022年第一季度,按印度智能机生产制造的份额来看,OPPO以21.6%排名第一,紧随其后是三星,vivo和鸿海子公司则分别以占比超11%位列第三、第四 。

文章插图

不过相比之下,华为和荣耀都似乎没有积极在印度大手笔投入 。

一名手机厂商内部人士向21世纪经济报道采访人员分析,基于毛利率表现考虑,荣耀并不愿意在印度积极进行尝试 。但其所在厂商通过规模化发展模式,已经在印度实现盈利 。

- 80创业 80创业者

- 交通局有哪些下属单位 交通局有哪些下属单位

- 轩辕剑介绍 轩辕剑神将版

- 赛尔号现在怎么抓嘟咕噜王 赛尔号咕噜咕噜王在哪

- 第八届奥运会主办国家是 第八届奥运会主办国家是

- 政府采购的功能的是 政府采购的功能包括

- 发生羟醛缩合反应的条件是(5-羟基己醛在干燥氯化氢存在下发生化学反应 主要产物是)

- 双鱼双鱼 双鱼双鱼座的幸运数字

- 包含巨蟹金牛的词条

- “3.5”英寸手机屏幕的长和宽分别是多少厘米? 3.0寸屏幕长宽多少厘米