文章插图

【传承之光 发现古谱中的神韵和魅力】西安鼓乐何家营乐社抄谱 。李宏锋供图

文章插图

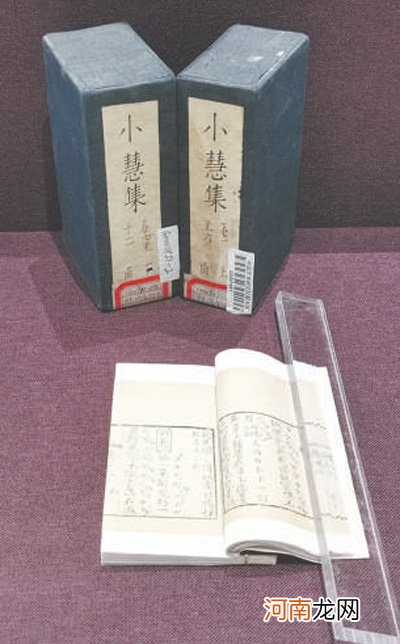

中国非物质文化遗产馆展出的清代刻本《小慧集》,其中用工尺谱记录的“鲜花调”是民歌《茉莉花》最早的曲谱之一 。本报采访人员 周飞亚摄

文章插图

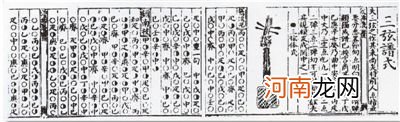

明代徐会瀛《天下通行文林聚宝万卷星罗》中的“三弦天干谱” 。李宏锋供图

核心阅读

器乐艺术较早独立觉醒,使得中国传统乐谱不仅早早成熟,形成“因器定音,记音成谱”的书写传统,而且种类繁多,成为中国音乐对世界音乐文明的一大突出贡献 。

传统乐谱中的“模糊记录”,绝非有意为表演者提供二度即兴创作空间 。其“非精确性”带给今人的最大启示,是对音乐活态传承的高度重视 。

音乐是声音的艺术 。在留声机发明之前,人们若要留住美妙的乐声,除了口耳相传,最有效的方式莫过于将音乐书写下来 。纵观人类发展史,很早就能够掌握记录音乐能力的文明寥寥无几 。

中国非物质文化遗产馆陈列着多件音乐珍稀典籍和乐谱文献 。这些初看似“天书”的文献,以其独特方式,诉说着中国音乐的悠远历史和令人神往的流风遗韵 。

“因器定音,记音成谱”

古谱记载的不仅是音律,还包含乐器音位和演奏方式

创设一套可行的符号与书写规则,将音乐记录下来,就形成了乐谱 。音乐“文本化”过程中所涉及的一系列理论和方法,则统称为“记谱法” 。

乐器作为音响的制造者和承载者,自然成为许多记谱法的天然凭依 。中国传统乐器和器乐文化源远流长,从河南舞阳贾湖遗址出土的骨笛算起,已有八九千年历史 。伯牙、子期“高山流水遇知音”的故事表明,中国的器乐文化至迟在战国时代已经形成 。器乐艺术较早独立觉醒,使得中国传统乐谱不仅早早成熟,形成“因器定音,记音成谱”的书写传统,而且种类繁多,成为中国音乐对世界音乐文明的一大突出贡献 。

历代不同地域不同民族的音乐,记谱法各异,创造出的乐谱千姿百态 。根据符号内涵和记写规则的不同,可以把这些乐谱分为三种类型 。

一是音律型曲谱,用文字或符号描述音高 。较常见的如宫商谱、律吕谱和各类腔势谱 。宫商谱使用“宫商角徵羽”等阶名记写音高,律吕谱则采用十二个律吕名记录旋律 。十二律吕名最早见于《国语》,人们常用“黄钟大吕”形容音乐或言辞的庄严高妙,“黄钟”“大吕”就是十二律开头的两个律名 。

二是音位型曲谱,以各类符号指代乐器上的音位 。使用这类曲谱,必须首先明确弦乐器的定弦、定品方式,管乐器的开孔标准和按孔、吹奏方法,才能确定每个音位的实际音高 。正因如此,音位谱往往与乐曲宫调密切相关 。同一份谱子,换用不同宫调演奏,音响大不相同 。20世纪初,敦煌藏经洞曾发现一份五代时期的曲谱,采用20个琵琶音位符号记录,是目前已知这类曲谱的早期代表 。

音位型曲谱中的“俗字谱”和“工尺谱”比较特殊 。宋元以后,这两种乐谱广泛应用于戏曲和器乐表演,谱字符号被赋予了相对固定的音高内涵,成为民族音乐中应用最广的谱式之一 。

三是奏法型曲谱,符号记录的是不同乐器的演奏手法 。最具代表性的,就是源远流长的古琴谱,以汉字或其减笔为符号,重点记录演奏动作和指法规范 。还有用不同符号或状声字代表不同音色乐器的打击乐演奏谱 。

- 星座名称英文缩写 星座英语简写

- 职业打假人的钓鱼行为 男子买肉发现问题再买80斤索赔7万

- 事件引起广大争议 男子买肉发现问题再买80斤索赔7万

- 今日最新消息已发现数百例,是否会大流行世卫组织最新研判来了

- 上海疫情最新消息浦东发现奥密克戎新变种上海回应

- 周公解梦藏钱 做梦梦见藏钱被发现

- 荣誉之光照亮强军征程

- 菲律宾和日本发现猴痘病例

- 今日更新农村开始新一轮整治这4类人要注意一旦发现或被严惩

- 周公解梦自己偷水 梦见偷水被发现