许多古装剧中都会有这样一个桥段,每逢夜深人静时,大街上总是会传来梆子敲铜锣的声音与“天干物燥,小心火烛”的喊声 。

据史料记载,春秋时期,中国古人就发明出一种名为“漏刻”的计时装置,“漏刻”是利用水滴流速来测算时间 。

文章插图

到了隋唐时节,为了更准确掌握时间规律,古人还发明出日晷等计算时间的装置 。

可古人计算时间的方式和今天不一样,比如午夜12点,放到古代对应的是子时 。凌晨1:00~3:00,则为丑时 。由于古代夜晚消遣活动极少,更有严厉禁止的宵禁制度 。

大晚上不在家睡觉,不是坏人就是公差 。

说到这里问题就来了,成语“三更半夜”中的“三更”,指的是夜里3点,还是5点呢?

文章插图

据清代《古今纪史统考》一书记载:“轩辕氏始用漏刻,周公始分更、点,则更点始于周 。至于用鼓用钟则始于唐……更以击鼓为节,点以击钟为节 。”

周朝时期,周公首次发明计时规律,用来掌握四季更替,每日轮转流程 。大家熟知的“天干物燥,小心火烛”,是到唐代才开始出现的 。

池州造刻漏记——杜牧:“牧尝佐沈吏部江西府,暇日公与宾吏环城,见铜壶银箭,律如古法,曰:“此建中时,曹王皋命处士王易简为之 。”

公曰:“湖南府亦曹王命处士之所为也 。”后二年,公移镇宣城,王处士尚存,因命工就京师受其术,创置于城府 。池州造刻漏记 。”

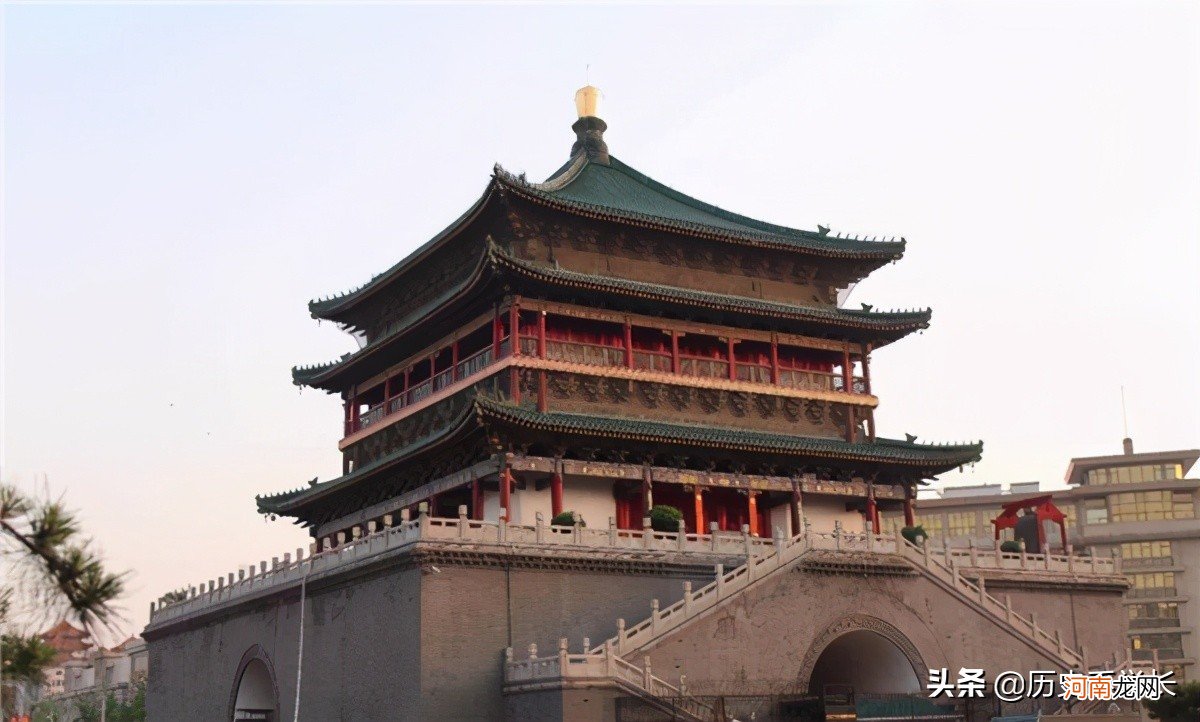

到了后世的元明时期,每座城市的中心还建有钟鼓楼 。钟鼓楼起源于汉代,据史籍记载,汉代已有“天明击鼓催人起,入夜鸣钟催人息”的“晨鼓暮钟”制度 。

钟鼓楼作为都城的报时中心,有着非常重要的地位 。

文章插图

每到固定的时间点,守楼兵卒会采用“撞钟”、“敲鼓”等报时方法,提醒人们现在是几时几分 。

尤其到了宵禁时间,天刚擦黑,钟鼓楼便会传来响声,这是提醒大家不要外出 。

《西游记》中就曾对这种情况有过描写:“玉兔高升万籁宁,天街寂静断人行 。银河耿耿星光灿,鼓发谯楼趱换更 。”

因为钟鼓楼覆盖范围不广,便催生出更夫 。在古代,更夫不仅要为大家报时,每到夜间,还要走街串巷,兼有治安、巡逻、防火等职责 。

古代宵禁制度极为严苛,大家夜里无法随意出门 。万一哪里出现火情或是来了贼人,百姓们还在家蒙头大睡,那就要出大事了 。

而有更夫定点巡逻,便能及时处理好各种险情,防患于未然 。在军营、乡下庄寨,还有皇宫里,都有更夫,但所属职能部门与职责范畴又稍有不同 。

文章插图

资治通鉴曾有记载,王建部将王宗涤,用疑兵之计,带领本方大获全胜 。

戚继光在其《纪效新书》中也有提及:“遇夜,中军发擂,楼铺一齐发擂;中军打更,遇夜铺处处打更 。一处断绝更鼓,依临阵军法连坐本管官旗 。”

所以钟鼓楼与更夫相辅相成,无论军营、乡镇、州府治所,都会有报时需求 。

中国古代将一昼夜,分为十二个时辰,即为子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥,每一个时辰相当于现在的两个小时 。

辛亥革命结束,西方钟表传入中国,我们将中西时点分为“时”和“小时” 。随着钟表的普及,中国人则沿用小时至今 。

- 上号是什么意思

- 粘面是什么面

- fq是什么商

- 好莱坞是什么

- 中晚年是指多少岁

- 防晒霜作用

- lime是酸橙还是青柠

- 丹顶鹤的丹顶有毒吗 丹顶鹤的丹顶是指什么优质

- 护发乳和护发素的区别

- cosplay是指什么