正山小种红茶的产地

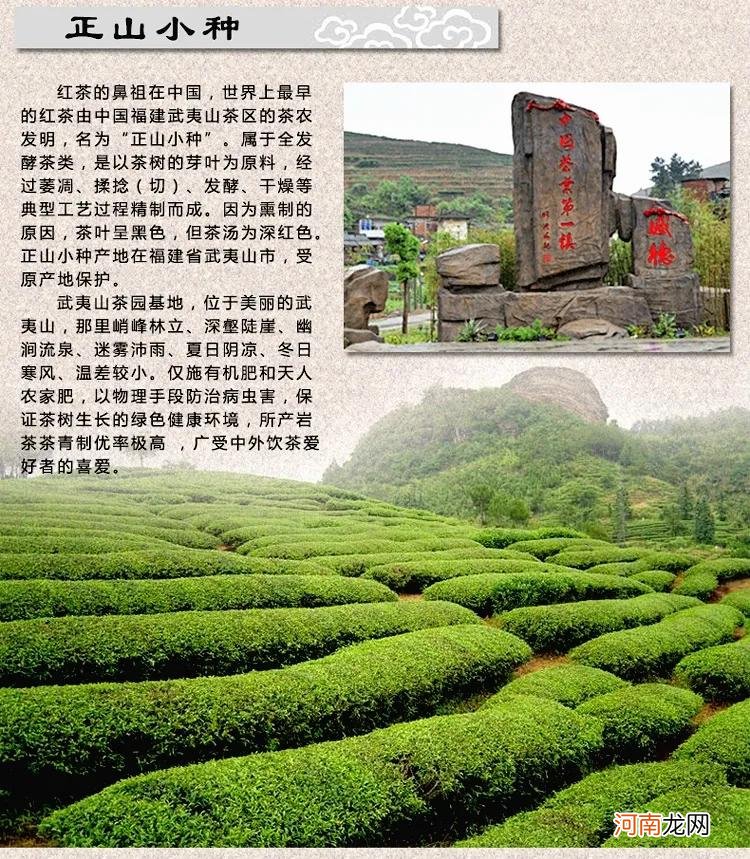

正山小种,又称拉普山小种,属红茶类,与人工小种合称为小种红茶 。首创于福建省崇安县(1989崇安撤县设市,更名为武夷山市)桐木地区 。是世界上最早的红茶,亦称红茶鼻祖,至今已经有400多年的历史,由福建武夷山深处当地茶农于明朝中后期机缘之下创制而成 。后来在正山小种的基础上发展了工夫红茶 。历史上该茶以星村为集散地,故又称星村小种 。鸦片战争后,帝国主义入侵,国内外茶叶市场竞争激烈,出现正山茶与外山茶之争,正山含有正统之意,因此得名 。茶叶是用松针或松柴熏制而成,有着非常浓烈的香味 。因为熏制的原因,茶叶呈灰黑色,但茶汤为深琥珀色 。正山小种产地在福建省武夷山市,受原产地保护 。在当地被快速普及发展,最终由传教士传入西方,并在1610年间由荷兰人开始输往欧洲销售,1640年首次进入英国,使中国武夷红茶在欧美迅速流行 。

文章插图

正山小种的产地

正山小种红茶的历史

武夷山国家级自然保护区核心区武夷山市星村镇桐木关,就像一块保留地,内涵隽永却又无声无息 。明朝中后期,世界红茶鼻祖——红茶就诞生在桐木关 。明初,开国皇帝朱元璋为发展经济,减轻民众负担,下旨罢造团茶,改贡散茶,一向以团茶龙凤饼著称的武夷贡茶,在改制散茶时,因其制作散茶的技术落后,生产出来的散茶品质低劣,走入了有史以来最低谷 。从清代周亮工的记载:“前朝不贵闽茶,即贡茶亦只备宫中盏之需 。“可以看出当时改制散茶后,武夷茶处境的尴尬 。明朝中后期的某年(1568年),在采茶的季节,有一支军队路过于此,晚上驻扎于今天的桐木村,当地茶农未曾见过如此动乱场面,当天已采摘的茶青没有来得及制作茶叶,第二天已经发酵 。为了挽回损失,茶农以当地马尾松干柴进行炭焙烘干,并通过增加一些特殊工序,以最大程度保证茶叶成份 。制成的茶叶运往镇上销售,本是无心之作的茶叶,却受到大量茶客的欢迎与喜爱,接下来订单逐年增多,需要整个桐木都全力生产此种茶叶,才可勉强满足市场的需求,也使得桐木远近闻名 。16世纪末17世纪初(约1604年),正山小种被远传海外,由荷兰商人带入欧洲,随即风靡英国皇室乃至整个欧洲,并掀起流传至今的“下午茶”风尚 。自此正山小种红茶在欧洲历史上成为中国红茶的象征,成为世界统饮名茶 。正山小种红茶最辉煌的年代在清朝中期 。据史料记载,嘉庆前期,中国出口的红茶中有85%冠以正山小种红茶的名义,鸦片战争后,正山小种红茶对贸易顺差的贡献作用依然显著 。在正山小种红茶享誉海外的同时,福建的宁德、安徽的祁门等地也开始学习正山小种红茶的种植加工技术,正山小种红茶的加工技艺也逐渐地传入国内各大绿茶、泉城绿、泉城红、乌龙茶、普洱茶产区,最终形成了如今闻名全国的工夫红茶 。明末时期,崇安县令为重振武夷茶,引进先进的制茶技术,“招黄山僧以松萝法制建茶” 。”松萝法“是当时绿茶炒青的制茶法,在当时是最先进的制茶技术 。武夷山在引进”松萝法“后,却出现了另一种情况:武夷山的茶农采摘茶青的时间,往往集中在天气晴朗的上午进行 。大量堆积的茶青未能及时处理,自然萎凋后,有些会在堆积中发酵,而萎凋后的茶青炒制后,再烘干,会出现茶汤色变红的现象 。也可以说,正山小种红茶技术的发现,是一个巧合过程 。正山小种红茶繁荣于17世纪,美尤克斯《茶叶全书》的“茶叶年表”记述,1705年,爱丁堡金匠刊登广告,绿茶(GREEN TEA)每磅售十六先令,红茶(BLACK TEA)三十先令 。英传记作家玛丽返蓝尼夫人记当时茶价为红茶(BOHEA)二十至三十先令,武夷(BOHEA),中国福建省武夷(WU-1)山所产的茶,通常用于最好的中国红茶(CHINA BLACK TEA) 。由于正山小种红茶茶味浓郁、独特,在国际市场上备受欢迎,远销英国、荷兰、法国等地 。老茶师、英国人诺顿夸奖说:“喝这种茶胜过饮人参汤” 。

- 祁门红茶产地在哪里

- 产地是影响白茶价格的主要原因 白茶价格与产地有关

- 便宜和贵的正山小种价格区别 正山小种茶叶多少钱一斤

- 长期饮用正山小种的好处 正山小种茶的功效与作用

- 奔驰产地在什么地方

- 盘点我国20个省的代表名茶 茶叶产地主要在哪个省

- 大溪地珍珠产地在哪里

- 缅甸各大场口原石特征 翡翠原石产地及场口名称

- 全世界的翡翠产地都有哪些 翡翠玉石是哪里有

- 猕猴桃产地