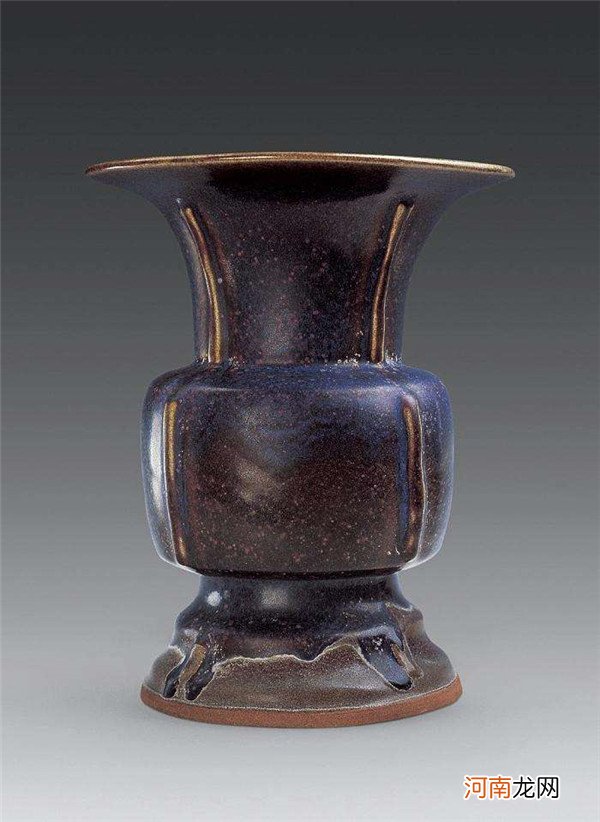

钧窑是在河南唐代花瓷的基础上发展起来的 。始烧于北宋,盛行于北宋晚期,金元时期继续烧造,并影响附近地区 。钧窑的主要产品是铜红釉瓷器 。釉呈汝浊状,色彩丰富,主要品种有天青、月白、海棠红和玫瑰紫四种 。

文章插图

明代钧瓷在各方面仿宋可说达到了极 致 。这种瓷主要用来陈设,极显富丽雅稚,堂皇大气 。比如一只绳纹双系小罐(花囊,又称鱼篓),其样式和宋代同样品种相比并不差太多,如果不是专门强调,很可能被认做宋钧,可见其制瓷水平之高,并不在宋钧之下 。这种感觉只有在上手看真品时才有体会,不是说说就能品到味的 。

河南省禹县古代称为钧台明代称钧州.钧窑胎质细腻釉色华丽夺目、种类之多不胜枚举;有玫瑰紫、海棠红、茄子紫、天蓝、胭脂、朱砂、火 红还有窑变 。器型以碗盘为多但以花盆最为出色 。器物底部刻有一到十的号数相传一、三、五、单数为红色二、四、六复数为青色但也有人说是数字越小器型越大只是窑工为方便辨认而作的记号罢了 。

文章插图

钧瓷釉色有一种莹光一般幽雅蓝色乳光,其色调之美,妙不可言 。釉色分两种,一曰细平釉,一曰橘皮釉 。以烧制色釉“窑变”为其特色 。产品胎色较深,呈浅灰色或褐紫色,胎质坚硬;釉为乳浊,釉色有天蓝、月白、玫瑰紫和海棠红等品种;器物上单烛的紫斑几乎不见,绝大部分是青蓝釉和红釉互相熔合的玫瑰紫色;器内底釉中有“蚯蚓走泥纹”的曲线,这是宋钧瓷特征之一 。由于釉色的相互交融而产生的无数颜色不一、形状各异的窑变,是构成钧瓷区别于其它青瓷的另一个特色 。钧釉中的紫色引人注目 。各种紫色是红釉与蓝釉互相融合的结果 。钧釉的紫斑在工艺上是将青蓝色的釉上有意涂上一层铜红釉所造成的,后人对钧瓷的紫色的评价极高 。

除了钧釉瓷器外,白釉瓷器的生产也十分兴旺,白地黑花器大量出现,以内壁饰一粗两细的三道环纹和草叶、游鱼、诗文等纹样的碗最多,还有一些红绿彩器 。黑瓷的数量也大大增加,可能是与钧釉瓷器一条烧制,其烧成曲线就较为特殊,这个窑址出土的黑釉瓷器常常有油滴状结晶 。第三期后段的时代为元代后期,在禹州的广大地区制瓷业进入的衰落时期,本段器物的产量依然较大,但釉色组合变化不大 。器类变得单调,且主要是变化较小的碗盘类器物,另有少量大个的香炉、梅瓶和连座瓶等,大多有丰富的贴花装饰(图十二) 。钧釉的釉色以偏紫色的为多,有少量很美丽的深紫蓝色釉(图四),正天青色的少见,且色泽较深暗;有相当数量的月白色釉,另有灰蓝、灰绿、灰赭等色的钧釉 。同一件器物上的釉色也深浅各异,釉面光亮但不够细腻,多有大大小小的棕眼 。紫红斑不如元代前期多见 。元代后期,随着大一统局面的稳定和南方经济的恢复、发展,南方龙泉、景德镇的瓷器大量输入北方 。此外,在全国的手工业遗存中,都可以看到,元代出现了生产地点趋于集中的生产模式,产业中 心开始出现 。也就是在此时,神垕钧窑走向衰落,尽管一些器物在釉色上显得比前一段美观,但所有的器物都不再施满釉,包括一直精工制作的洗,足心也不再施釉 。器类也变得更单调,产量也比前段有所减少 。

文章插图

目前,对宋钧瓷的“紫口铁足”形成机理,比较一致的看法是,“胎质含铁量大,高温烧造过程中铁无素被氧化呈现紫褐色”,造成其出现“紫口铁足”的现象 。“紫口”颜色较深,底足“铁色”亦深,二器的“紫口铁足”现象都比较明显 。但是,其形成机理与胎内铁元素氧化呈色理论不附 。对花口洗的“紫口”及粘连部位露出的较明显的“护胎釉”对比分析认为,宋钧瓷的“紫口铁足”现象应是施用的褐色“护胎釉”所致 。观察表明,粘连处的“护胎釉”颜色与器口边缘、底足呈色基本一致,只是口部由于被薄釉遮盖后所呈现的“紫色”要略浅一些 。因此,“紫口”的形成应是高温下釉料流淌,口沿处釉料稀薄而呈现出褐色“护胎釉”的颜色,并非胎质内铁元素氧化所为 。再者,器物口部胎料由于被釉料遮盖,不会与空气直接接触,即便含铁量高,也不会被胎内微量空气中的氧气氧化而呈现紫褐色 。从施釉工艺看,早期钧窑是先在素胎上施一层褐色“护胎釉”,以达到掩盖坯面粗糙和污点的目的,然后施加钧釉 。从历史传承上看,这种工艺是唐代河南鲁山窑“花瓷”的改进和创新 。据资料记载,“护胎釉”的使用,在两晋时期已出现,唐宋时期已经很普遍 。只不过大多数瓷窑使用的是无釉光的白色护胎釉 。

- 产前有可能出现的各种“如果”状况

- 幼童时期如果有这3种能力,长大后很可能当领导哦!

- 五代十国是什么时期

- 柳下惠是谁

- 田黄贵在价值

- 陨石简易讲解

- 稀 世 珍 宝:钧窑

- 春秋五霸是谁

- 双独二胎那年实施的

- 图 出疹性疾病的各种特征