文章插图

《狂人日记》里的世界主义意象与当代阐释

正所谓“一切历史都是当代史” , 名著的每一次改编 , 都是改编者结合自身的文化体验和时代语境 , 对名著进行的再度阐释与书写 。陆帕的这部剧 , 不只在深入理解鲁迅作品世界方面 , 做得比较到位 , 而且还将鲁迅的作品 , 跟西方现当代文艺作品与思想意蕴 , 做了全面的对接与交融 。考察本剧当中的世界主义意象与当代化阐释 , 同样颇有意义 。

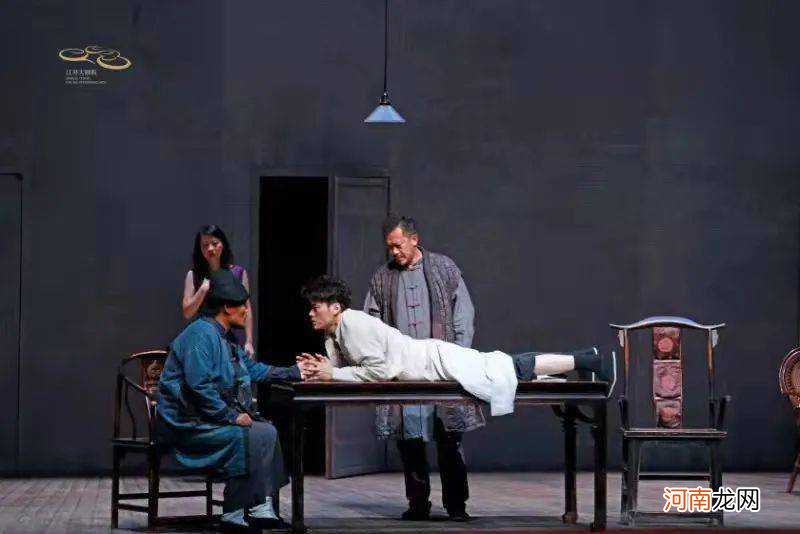

在本剧的三幕当中 , 最与众不同、也最为引发中国观众争议的 , 是第一幕——缓慢低沉的节奏、重复多遍的台词、一字一句地朗读《狂人日记》的原文——这些都让很多习惯于好莱坞式戏剧张力与情节化叙事的中国观众大呼“无法接受”“看不懂” 。

文章插图

实际上 , 这一幕里的上述设计 , 一方面是体现鲁迅作品里的“绝望”与“反抗绝望”之间的丰富张力 , 另一方面也是按照陆帕的理解 , 进行了存在主义哲学意义上的延伸性阐释 。那些重复性的空洞台词 , 那些缓慢到让人无法接受的语句表达 , 那些对日记逐字逐句的低沉朗读 , 都能让人想起爱尔兰戏剧家贝克特的名剧《等待戈多》 。

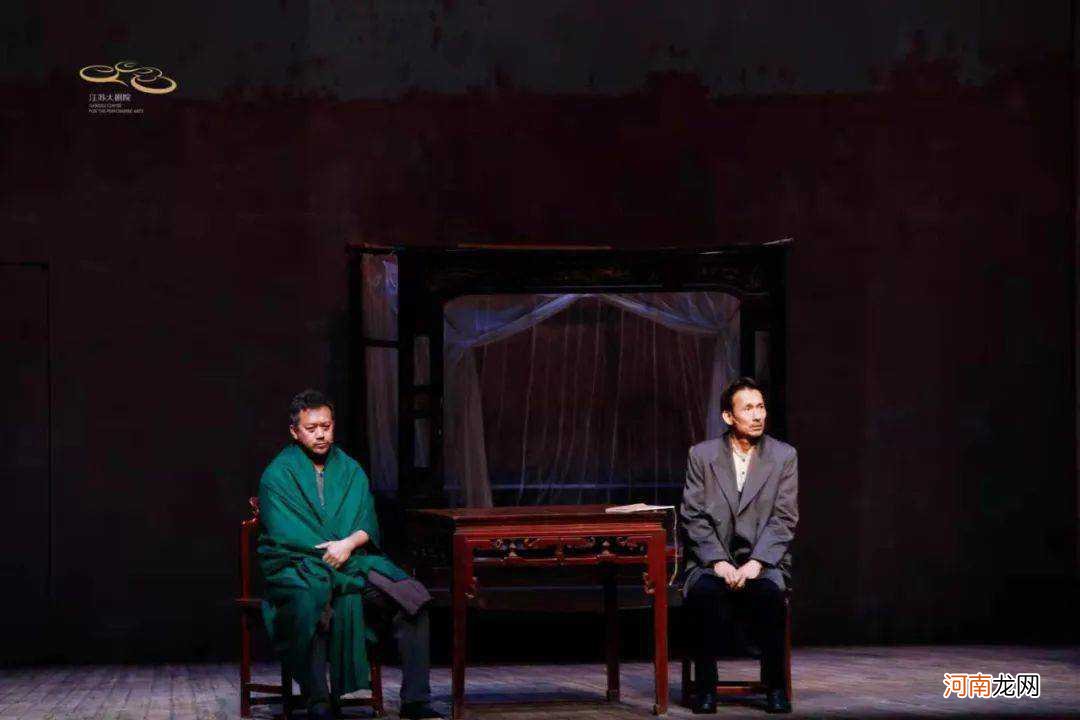

在《等待戈多》里 , 日常生活是重复、沉闷而无趣的 , 支撑两位主人公生活下去的唯一或有或无的希望 , 就是那位可能即将出现的戈多 。而在本剧当中 , 作为讲述者的周先生 , 跟作为日记作者的“狂人”之间 , 已经时隔数十年没有见面 , 这种通过日记阅读而建立的对于故友的追寻 , 注定也是隔膜的、间离的、充满陌生的 。这种人与人之间的隔离与无法理解 , 这种注定孤独、而又试图寻求稳固社会关系与同类的二律背反 , 正是以一种大胆而创新的方式 , 展现二十世纪下半叶以来西方存在主义哲学与文艺作品里的核心命题 。

文章插图

上述存在主义思想 , 在剧中后续各幕里的剧情安排中 , 仍然时时得到映证与对照 。给“狂人”看病的西医大夫叫黑塞 , 跟著名德裔作家黑塞同名 , 相信这绝不是一个偶然 。黑塞的代表作之一 , 是以精准刻画人类的孤独感以及人与自然的终极互动关系为主题的《荒原狼》 , 而这部作品 , 跟陆帕视野中的人的孤独境遇的表达、包括跟《狂人日记》的故事发生地——狼子村之间 , 都可以形成自然的连接与对应 。而在展现“狂人”跟嫂子之间的隐秘感情时 , 两人居然共同谈论起另一位知名德语诗人里尔克的诗作 。

包括《秋日》在内的里尔克代表作 , 同样以展现人的孤独境遇著称 , 这类孤独主题的诗作 , 构成“狂人”跟嫂子之间的文化与情感连接 , 也同样象征着那个作为传统中国参照的现代文明 。考虑到鲁迅早期留日期间 , 曾经深受尼采等西方哲学家的思想影响 , 不能不说陆帕这方面的改编与艺术化加工 , 虽然可能跟原著意蕴有所出入 , 但仍然是建立在深刻理解鲁迅思想与精神视域的基础之上的 。

- 孕妇吃什么能马上通便 便秘可不是一件小事孕妇得注意

- 什么叫逆温现象?它分为哪几种类型? 什么叫逆温现象

- 世人只知元青花贵 但你真正了解钧窑吗

- 为什么昆凌、小S怀孕只胖肚子?Angelababy分分钟顺产?秘诀都在这里!

- 宝宝总爱摸妈妈的乳房?不是耍流氓而是这些需求,家长别错怪孩子

- 司马懿发生政变时,身边只有三千人马,为何能成功?

- 爱,只是一个奢侈的梦

- 淋病能治好吗?

- 喜欢你

- 宝宝总是吃不饱,可能不是奶水不足,和三个原因有关,别忽视